Auf der Suche nach Friedrich Engels

„Arbeiten am Widerspruch“: Buchvorstellung zum Engelsjahr – Literatur 02/20

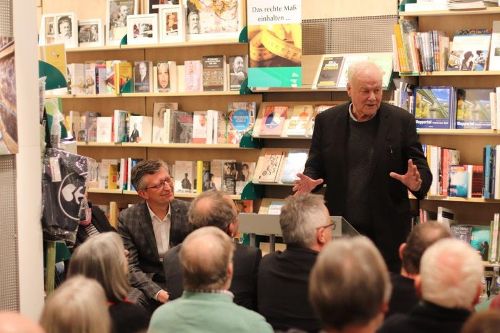

„Auch Friedrich Engels braucht den Widerspruch, damit sein Denken für die Zukunft gut aufgehoben ist.“ Diese Überzeugung leitet die Herausgeber des Aufsatzbandes „Arbeiten am Widerspruch: Friedrich Engels zum 200. Geburtstag“, der jetzt in der Buchhandlung Mackensen vorgestellt wurde. Anwesend im vollen Laden am Laurentiusplatz waren mehrere der insgesamt 23 FachautorInnen, die in dem Werk ihr Augenmerk auf verschiedene Inhalte richteten: Philosophische Einordnungen seines Denkens sind ebenso darunter wie Abhandlungen zur Umwelt bei Engels, zu Geschlechterverhältnissen oder auch zur Wohnungsfrage.

Entsprechend betonte Wuppertals Kulturdezernent Matthias Nocke die Pluralität von Engels' Tun und Denken: „Er war eine ungeheuer vielseitige Persönlichkeit.“ Als Einstieg zum Engelsjahr warb er dafür, dieses Spektrum in den nächsten Monaten zu erkunden, und dankte bei der Gelegenheit auch den anwesenden Kuratoren des Jubiläumsprogramms, Hans-Dieter Westhoff und Rainer Lucas für ihre Leistung, „in einer bemerkenswerten Kraftanstrengung dieses Programm zusammen zu stellen.“ Gemeinsam mit dem aus Wuppertal stammenden Professor Reinhard Pfriem sind sie auch die Herausgeber des Buches.

Gerade Letzterer gab im Verlauf des Abends eine politische Positionsbestimmung nicht nur seiner Person, die nicht selbstverständlich schien: „Ich will eine nach-kapitalistische Gesellschaft, die diesen Namen verdient.“ Mit Blick auf die heutige Eigentumsverteilung ließe sich für ihn sagen, dass wir in einer „Enteignungsgesellschaft“ lebten, freilich nicht im Sinne neoliberaler Befürchtungen. Für die gegenwartskritische Tendenz des Buches schien das bedeutsam.

Die zwanzig Texte sind geordnet in vier Kategorien: 1. „Leben, Suchen, Emanzipieren“, 2. „Weltanschauung, Religion, Materialismus“, 3. „Arbeiten, Leben, Geschlechterverhältnisse“ und 4. „Wissenschaft, Utopie, Zukunft“. Doch wenn auch in dieser Aufzählung die Zukunft erst an letzter Stelle auftaucht: Im ganzen Buchprojekt scheint nicht zuletzt die Frage wichtig, wie Engels' Denken fürs Heute und Morgen anwendbar ist.

Mitherausgeber Lucas (Artikel: „Gesellschaften transformieren, aber wohin? Produktivkraftentwicklung und Nachhaltigkeit“) mahnte im Kurzumriss seines Beitrags: „Wenn man diesen Prozess gestalten will, muss man auch sagen, wohin man will.“ Dabei setzte er sich direkt von Uwe Schneidewind vom Wuppertal Institut ab, der den Begriff Transformation nicht konkret genug mache. Kollege Westhoff („Ein moderner Mann. Friedrich Engels und sein 19. Jahrhundert“) gab unter anderem eine Gliederung seines Beitrags mit drei „Zumutungen“ in Engels' Jugend – darunter sein „Drücken“ vor dem Militärdienst, um lieber Hegel zu studieren. Später habe er Marx die Bedeutung des Komplexes Arbeit „erst vor Augen geführt“. Pfriem („Die Entwicklung der besseren Gesellschaft von der Wissenschaft zur Utopie. Ein Engels-Titel vom Kopf auf die Füße gestellt“) sagte: „Er geißelt die Bigotterie, mit der schlechte Taten durch gutes Reden verschleiert werden.“

Nach den drei Herausgebern war unter anderem Lutz Becker („‚What's Next, Fred?‘ Fliehkräfte. Krisen. Transformation“) unter den Autoren, die ihren Beitrag kurz beschrieben. Er gestand, Engels lange als Macchiavellisten eher kritisch gesehen zu haben. Auch bekannte er sich ökonomisch zum Marktprinzip, stellte aber die Frage: „Sind wir überhaupt noch in einer Marktsituation?“ Eva Bockenheimer von der Rosa-Luxemburg-Stiftung („‚Die Natur ist die Probe auf die Dialektik‘. Nachdenken mit Friedrich Engels über Dialektik und die ökologische Krise der Gegenwart“) knüpft an Hegels berühmtes Modell den Vorschlag, von Engels Anregungen zu beziehen, wie man heute „anders produzieren“ könne. Lebendig stellte auch Uta von Winterfeld ihren Gemeinschaftstext mit Frigga Haug und Adelheid Biesecker vor („Nachdenken über Friedrich Engel,s über Geschlechterverhältnisse und gesellschaftliche Naturverhältnisse“) und merkte bei aller Achtung vor dessen entsprechender Analyse an: „Damit nimmt er den Frauen den Status des historischen Subjekts.“

Lars Hochmann („Demokratien leben vom Widerspruch. Aufruf zur Kritik im Handgemenge“) stellte seinen Beitrag in den Kontext heutiger Kontroversen – „in Zeiten der Klimakrise ... und ihrer Leugnung“. Uli Klan schließlich („Von der ‚Wissenschaft‘ zu neuen Utopien – Antworten auf Friedrich Engels“) ließ einen kritischen Blick seines Artikels erkennen, was den Umgang des Jubilars mit manch progressiver Gruppe betrifft: „Engels bügelt nassforsch über die Utopien hinweg“; er urteilte: „Nicht genossenschaftlich, nicht auf Augenhöhe mit anderen Sozialisten.“ Nicht vor Ort war etwa Peter Hennicke, doch mit seinem Thema „Würde Engels heute für Postwachstum kämpfen?“ dürfte er aktuelle Konsumkritik à la „Degrowth“ in den Blick nehmen.

Dass das Buchprojekt sich nicht primär biografisch versteht, hatte zu Beginn schon Hubert Hoffmann hervorgehoben, in dessen Verlag „Metropolis“ es erscheint und der schon zum Marx-Jahr publiziert hatte. Vielmehr galt es ihm als „Versuch, Engels ins 21. Jahrhundert zu holen.“

Insgesamt fand so keine Bestätigung, was man vorab hätte vermuten können: eine etwaige Entpolitisierung. Die Verantwortlichen des Engelsjahrs, namentlich die Kuratoren, stehen allem Anschein nach auf Kriegsfuß mit hiesigen Vertretern der Linken. Schon als das Duo vor zwei Jahren antrat und die Programmplanung begann, gab es Misstöne gegenüber anwesenden Linksorthodoxen. Und auch heute schien das Bedürfnis stark, organisierte Marxisten und andere als gestrig abzutun. Lucas bei Mackensen: „Die Linke hat viel Ballast auf den Schultern. Die betreiben viel Denkmalpflege.“ Vor lauter Sorge, dort herrsche nur unkritische Engels-Nostalgie, sah der Kurator sich sogar veranlasst zur Richtigstellung, „dass Friedrich Engels nämlich ein politischer Mensch war!“. Als ob irgendein noch so traditioneller Marxist im Tal das je bezweifelt hätte. Gerade hiesige Linksaktive pochen doch so vehement darauf, entgegen städtischer Feierlaune die Sprengkraft für den globalisierten Kapitalismus zu betonen. Sah die Engelsjahr-Leitung mit ihrer Verve gegen unkritischen Kult ihre Aufgabe etwa im Entschärfen? Verwässerung im Zeichen besagter „Vielfalt“?

Der Band, so darf man zumindest den Eindruck des Abends resümieren, spricht eine andere Sprache. Beredtes Beispiel dafür mag abschließend der Titel des Beitrags von Martin Büscher sein: „Sein ohne Bewusstsein. Wie die neoliberale Marktwirtschaft ihre eigenen ethischen Funktionsbedingungen aushöhlt und das gesellschaftliche Bewusstsein prägt.“ Er findet sich im benannten zweiten Sektor, dem zur Weltanschauung also, widmet mithin einige Systemskepsis der Zukunft – sogar ohne dass sie im Abschnitts-Titel stünde.

Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Als unabhängiges und kostenloses Medium sind wir auf die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser angewiesen. Wenn Sie uns und unsere Arbeit finanziell mit einem freiwilligen Betrag unterstützen möchten, dann erfahren Sie über den nebenstehenden Button mehr.

Gysi, Arbeit, Social Media

Gysi, Arbeit, Social Media

„Denker, Macher, Wuppertaler“. Das Festprogramm zum Engelsjahr – Spezial 01/20

Die Kunst der zärtlichen Geste

„Edith“ von Catharina Valckx – Vorlesung 04/25

Unglückliche Ehen

„Coast Road“ von Alan Murrin – Literatur 04/25

Über Weltschmerz sprechen

„Alles, was wir tragen können“ von Helen Docherty – Vorlesung 04/25

Erinnerungskultur

Gegen Vergessen und für Empathie – ComicKultur 04/25

Ein wunderbarer Sound

Natalia Ginzburgs Roman „Alle unsere Gestern“ – Textwelten 04/25

Verlustschmerz verstehen

„Als der Wald erwachte“ von Emma Karinsdotter und Martin Widmark – Vorlesung 03/25

Cool – cooler – Aal

„Egal, sagt Aal“ von Julia Regett – Vorlesung 03/25

Aus dem belagerten Sarajevo

„Nachtgäste“ von Nenad Veličković – Literatur 03/25

Der legendäre Anruf

Ismail Kadares Recherche über Stalin und Boris Pasternak – Textwelten 03/25

Die Geschichte der Frau

Ein Schwung neuer feministischer Comics – ComicKultur 03/25

Der Wolf und die Migranten

Markus Thielemann im Ada – Literatur 02/25

„Afrika ist mehr als Hunger und Krieg“

Autor und Influencer Stève Hiobi über sein Buch „All about Africa“ – Interview 02/25

Zwei Freunde

„Am Ende der Welt“ von Anna Desnitskaya – Vorlesung 02/25

Internationales ABC

„A wie Biene“ von Ellen Heck – Vorlesung 02/25

Diktat oder Diktatur

Autorin Anna von Rath in Velbert – Literatur 02/25

Schrecklich komisch

Tove Ditlevsens Roman „Vilhelms Zimmer“ – Textwelten 02/25

Wem gehört Anne Frank?

„Immer wenn ich dieses Lied höre“ von Lola Lafon – Literatur 02/25

Aufwändige Abschlüsse

Comics, die spannend Geschichten zu Ende bringen – ComicKultur 02/25

Unsichtbare Krankheiten

„Gibt es Pflaster für die Seele?“ von Dagmar Geisler – Vorlesung 01/25

Mit KI aus der Zwangslage

„Täuschend echt“ von Charles Lewinsky – Literatur 01/25

Gespräch über die Liebe

„In einem Zug“ von Daniel Glattauer – Textwelten 01/25

Massenhaft Meisterschaft

Neue Comics von alten Hasen – ComicKultur 01/25

Doppelte Enthüllung

„Sputnik“ von Nikita Afanasjew – Literatur 12/24

Kampf den weißen Blättern

Zwischen (Auto-)Biografie und Zeitgeschichte – ComicKultur 12/24